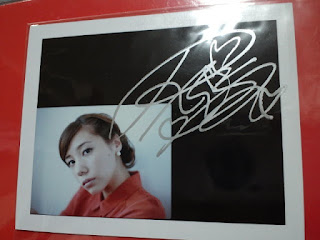

三響会のブログを見ていたら、「亀井・田中家を追ったドキュメンタリー『鼓の家』が再放送されます。」というインフォメーションがあって、気づいたらすでに再放送の開始から10分経過していました。…焦ってテレビをつけたら目に飛び込んできたのは、この少女でした。

|

| NHK「鼓の家」より。勝手に引用ごめんなさい。 |

か、かっこいい…(*´Д`*)

この凜とした佇まい、衝撃の一目惚れであります。

この方は、亀井広忠(能楽囃子・野流大鼓方)、田中傳左衛門(歌舞伎囃子方・田中流家元)、田中傳次郎(歌舞伎囃子方)三兄弟のお母様で、歌舞伎長唄囃子方田中流の田中佐太郎師匠こと亀井令子さんの若き日の姿でありました。

左太郎師匠のご主人は、これまた、葛野流大鼓方能楽師の亀井忠雄さん(人間国宝)です。

知っている人には常識でしょうが、亀井家は、家族全員が能楽囃子、もしくは、歌舞伎囃子の楽師一家なのでありました。

今回、NHKのプレミアムアーカイブスとして放送された「鼓の家」は、平成16年に放送された番組ですが、構成中にNHKのドキュメンタリー「ある人生 親子鼓」(昭和42年)が挿入されていて、写真の映像は、令子さんのお父上である十一代目田中傳左衛門師匠との凄まじいお稽古の様子を撮したシーンでした。田中家は300年の歴史をもつ歌舞伎囃子方の家筋ですが、十一代目の長男は学者の道を選んでしまい三女の令子さんに白羽の矢をあてて芸を受け継いだのだそうです。芸の上では女性であることを捨てて、火の玉になって掛かってこいと叱咤される、厳しく壮絶なお稽古。そこまでして身につけた芸ですが、女性は歌舞伎の舞台には上がれないわけです。(実は、佐太郎師匠は女性で唯一人歌舞伎の舞台にあがることをゆるされた囃子方なのですが、主に黒御簾の陰囃子を担当して、出囃子は打たなかったそうです)。自分が父から受け継いだ芸を田中流宗家の総帥として、息子や弟子に伝え、後身を育てることに責任があると、それが令子さんの芸に向き合う姿でした。

それにしても、亀井家の有り様はとにかく興味深いものでした。

田中家の跡取りでありながら、亀井忠雄青年と恋に落ちた令子さんは田中家から嫁ぐことを赦してもらうのですが、父・十一代目傳左衛門は「令子を嫁がせます。田中家もよろしく」と亀井家に答えたそうです。ご夫妻には運良く三人の息子が授かりますが、長男は能楽囃子の野流大鼓方として、次男は歌舞伎囃子方・田中流の家元として、三男も歌舞伎囃子方として、運命をもって厳しく仕込まれて行くのです。なにしろ、この世界は12歳までに芸事のみならず作法や心構えまで徹底的に仕込まなければならないらしい…。

兄弟は、母親の教育を「いわゆる『殴り稽古』ってやつですよ」と、幼き日の厳しい日々を回想…「鬼の佐太郎、閻魔の忠雄っていうんですよ。父親が二人いると思ってました」と。(このあたり、傳左衛門さんと傳次郎さんのキャラの違いが見えて面白かったです)

この番組の放送時間内の何割が稽古の様子か?というくらい、この家の人たちはずっと稽古をしています。その稽古する家族の舞台と生活を支えるために、令子さんはとびきり効率よく時間をつかって、掃除・洗濯・犬の散歩・食事の支度をし、自分も稽古をし、弟子にも厳しい稽古をつける。

凜とした少女の目のまま、いまもあの佇まいをもって年月を重ねているのですよ。

(二度惚れ…((w´ω`w)))

さらに感動したのは、長男の亀井広忠さんが父・忠雄さんに「安宅」の「延年の舞」の稽古をつけてもらうシーン。まさに命のやりとり!緊張に満ち、魂のぶつかり合う渾身の稽古。本番の気迫もものすごい…能楽、すごい!と今さらながら目から鱗でした(真夜中なのに興奮して眠れなくなりました)。

そして、忠雄さんが「もう伝えることは伝えたから、この先は自分だから」と!そういう芸能者としての潔さもさることながら、やっぱり昇り詰める芸能者って孤独なんだな…と。

そんなわけで、頭の10分を見られなかったのは悔しいけれど、とにかく見逃さなくて良かった!!!!!…っていうか、もう録画再生で3回もみてしまいました。永久保存版ですかね。10分切れてますが…(涙)

しかし、この日は…。